潘岳专著《东西文明比较互鉴》出版3周年纪念活动在东京举行

2025-11-03 阅读(6061)

香港日报驻日本记者从亚太快讯获悉,潘岳专著《东西文明比较互鉴》出版3周年纪念活动,日前在日本东京举行。

前日本驻中国大使、日中友好会馆会长宫本雄二,日中友好会馆中方代表理事黄星原,关西大学名誉教授陶德民,前日本驻法国大使、青山学院大学特聘教授小仓和夫,《文明》杂志社社长娄晓琪,东洋学园大学朱建荣,周恩来和平研究所所长王敏教授,亚洲太平洋观光社社长刘莉生等出席活动。

《东西文明比较互鉴》一书由新世界出版社授权亚洲太平洋观光社于2021年12月在日出版。

作者潘岳选取“战国与希腊”“秦汉与罗马”“五胡入华与蛮族入侵”三大关键历史截面,深入剖析中西方文明在“统与分”上的根本性差异。

该书跳出西方理论框架,以中国文明主体性重构比较逻辑,从“大一统”基因、夷夏融合等特质切入,揭示了中华文明延续的内在机制,为西方认知中国提供了“颠覆性框架”。

特殊的历史文化塑造了特殊的制度,书中对“盐铁官营”“五胡汉化”等案例的解读,既破除“西方自由经济优越论”,也反思集权制度的弹性设计,为当代治理提供历史镜鉴。

出版后,前众议院议长海江田万里、前外务大臣河野太郎、日本中国研究所会长田中哲二等各界人士纷纷来信祝贺。书评家滨口桂一郎撰文评论说,该书立场鲜明地主张中华民族共同体的正当性和大一统的历史必然。

在此次纪念活动同时举办的“东西文明对话学术研讨会”上,与会众多中日专家学者,围绕东西文明交流互鉴主题展开深入对话与研讨。

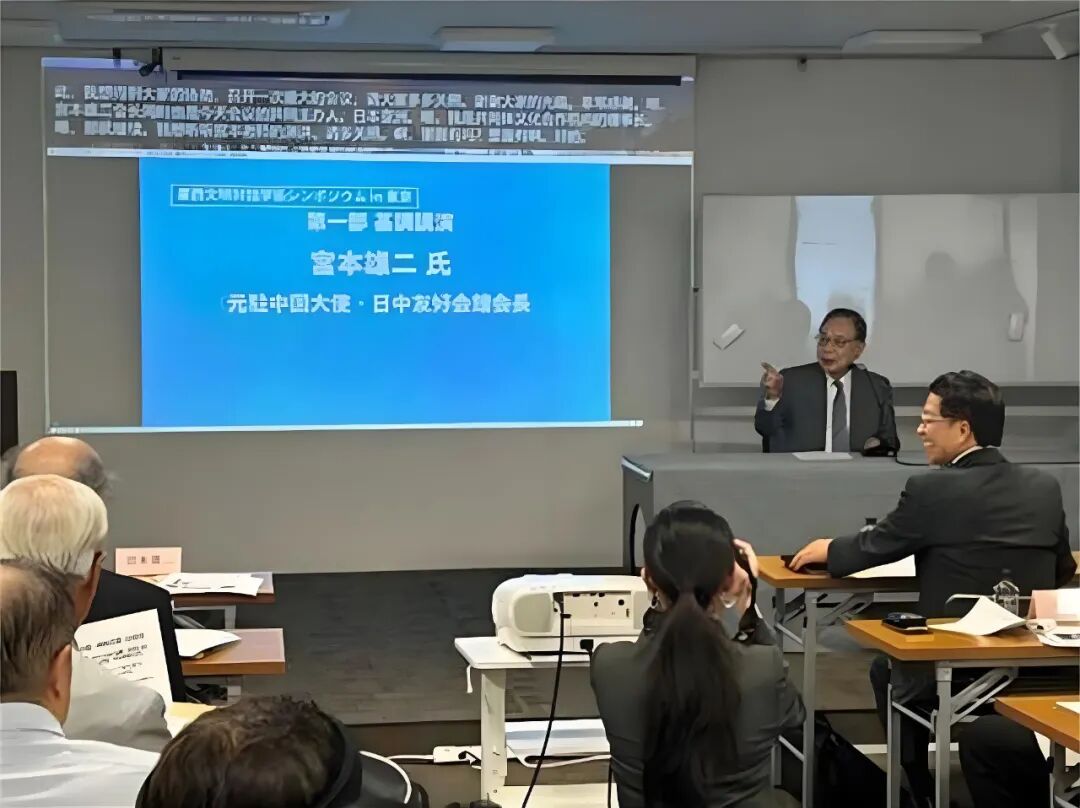

前日本驻中国大使、日中友好会馆会长宫本雄二首先发表基调演讲。

宫本雄二说,潘岳以东西方文明互学互鉴为主题的著作在日出版,令我深受感动,潘岳先生的一系列杰出成果,不仅体现了对中华文明的深入研究,也体现了对西方文明的深厚钻研。这标志着中国在这一方向上的探索已经实质性启动,令人备受鼓舞。日本许多读者在阅读这本书后同样深刻体会到中国业已进入新时代,能在日本举办这样的文明对话学术研讨会十分难得。

宫本雄二在以“构建基于人类文明的世界体系”为主题发表的学术观点中强调,文明之间的对话是不可或缺的。“人类命运共同体”是一种国际体系,它着眼于国际社会普遍性的共同部分,而不是相互排斥。在此基础上共同塑造“人类文明”,这正是我们所进入的新时代的基本认知。

宫本雄二认为,近代国际体系毫无疑问是由西方主导建立的。之所以如此,首先是因为17世纪以后欧洲率先实现了近代化;其次是在18至19世纪,民族与国家结合的“民族国家(Nation-State)”在西方出现,由此催生了调整国家间关系的国际法。于是,国家之间的交往规则与国际体系逐渐形成,其背后正是以罗马法为核心的法律传统和基督教所代表的价值观。而在中国,早在春秋战国时期就已经有国与国之间的交往与外交经验。中国的理想是周王朝的治理体系。

宫本雄二说,此后欧洲经历了一战与二战这两场惨烈的浩劫。第一次世界大战夺去了约1500万人的生命;第二次世界大战的死亡人数高达6000万至8000万。战后,美国总统罗斯福提出要建立防止战争重演的机制,于是联合国宪章以及一系列制度诞生,包括国际货币基金组织、世界银行、关贸总协定(GATT)等。这些战后国际秩序同样是基于西方的传统和价值观而建立的。然而,当今的国际秩序仍存在严重不足。加沙冲突、非洲内乱等现象表明,现行体系有着巨大的局限。我们必须汲取不仅仅是欧洲,还包括其他国家和地区的智慧。例如,日本著名心理学家河合隼雄曾指出:仅依靠西方的价值观和哲学,已无法解决当代社会的诸多问题。非西方、特别是亚洲的价值观,应当发挥重要作用。这一观点在欧洲发表时,引起了西方学者的极大兴趣。

宫本雄二表示,文明对话之前,首先要了解自身文明。只有真正理解自身文化与文明,才能与他者开展交流。日本自明治维新以来,与西方文明正面交锋,经历了同化、抵抗与吸收的过程。这150余年的经验极其深刻,值得与中国朋友分享。同时,也希望深入了解中国在当下是如何看待这些问题的。

最后,宫本雄二再次总结性地强调:东西方文明的对话,是构建“人类命运共同体”的重要契机。这是我的基本判断。

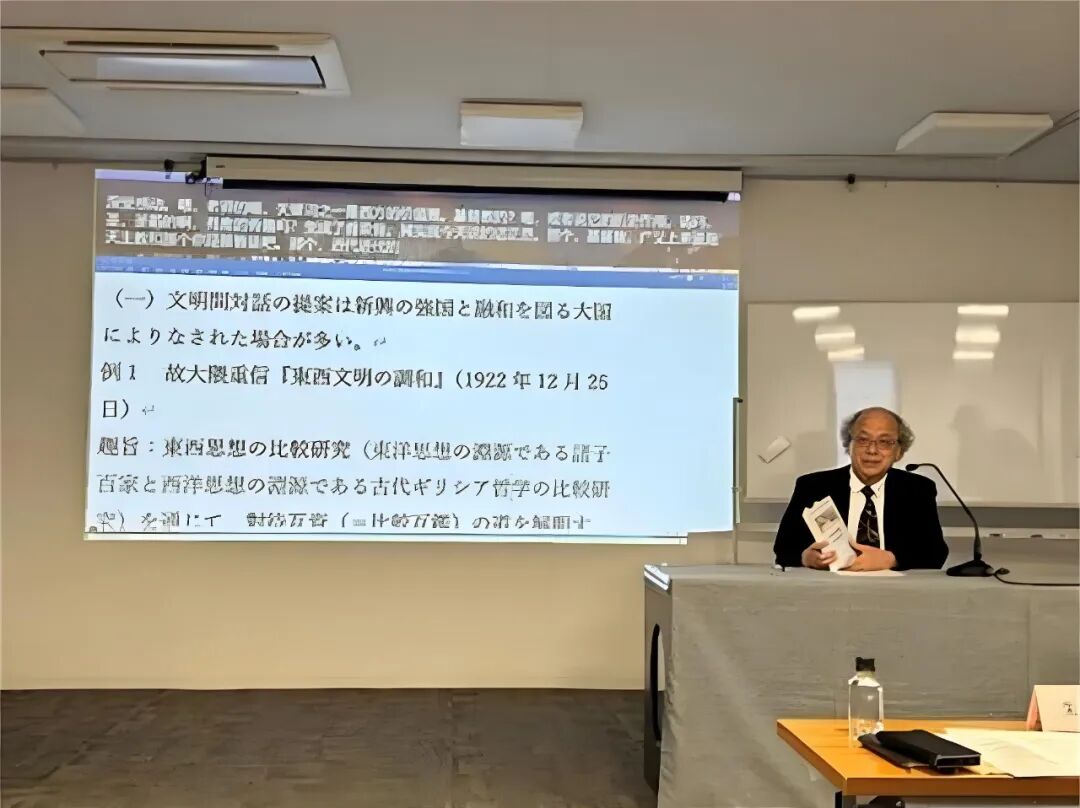

关西大学名誉教授陶德民在研讨中回顾了“9·11事件”对其研究方向的深刻影响,指出西方文明内部的紧张与对抗倾向促使他重新思考东洋哲学的跨文明意义。

陶德民强调,中日两国在近代化进程中虽曾激烈反应西方冲击,但也展现出相互借鉴的潜力。

陶德民教授引用大隈重信提出的“比较互鉴”方法,主张以文明对话取代文明冲突。

陶德民总结历史三大教训:认知隔阂可突破、民族主义需警惕、东方哲学具全球潜能,并呼吁摆脱“美国优先”等封闭观念,推进以理解与共生为基础的东西方合作。

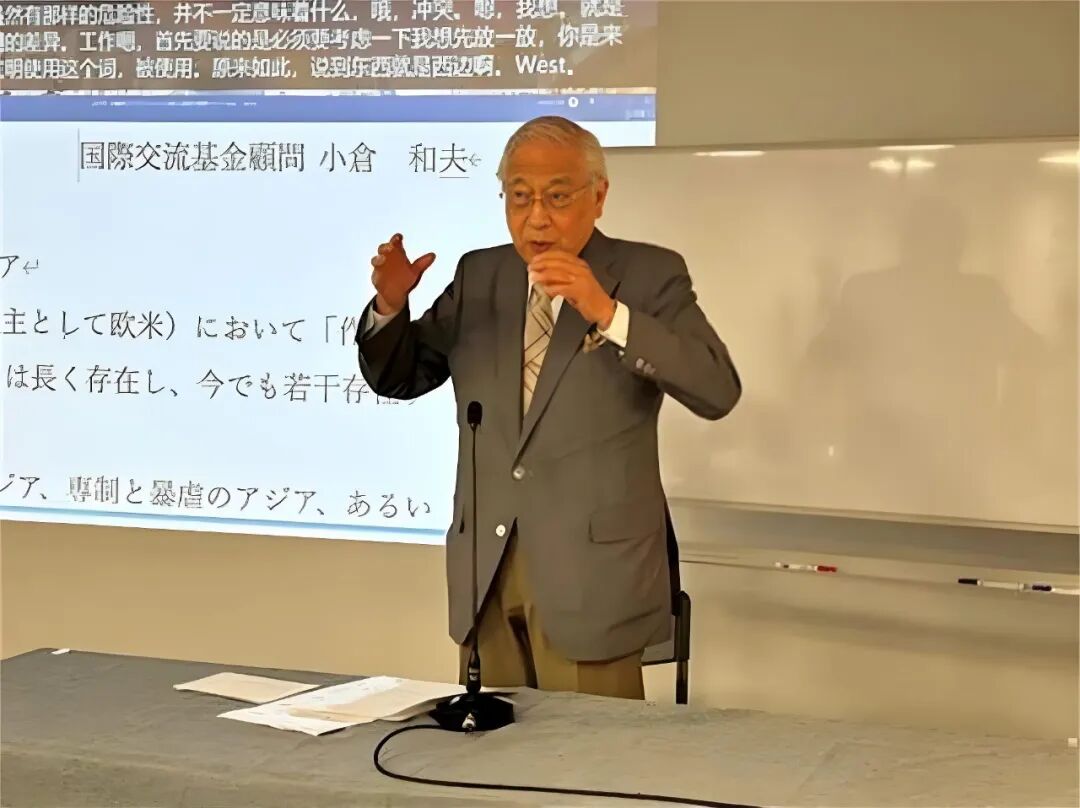

前日本驻法国大使、青山学院大学特聘教授小仓和夫在演讲中强调,“文明”与“文化”的本质差异,指出“文明”常引发对立,而“文化”则倾向包容。

小仓和夫批判“东洋”概念为西方建构,主张亚洲国家应主动确立自我认同,并以文化合作为纽带克服历史与现实分歧。

小仓和夫教授分析中国“世界中国化”与日本“持续西方化”的异同,认为两者体现了亚洲国家在全球体系中的身份重构。

小仓和夫呼吁在环保、老龄化、科技等议题上推动区域协作,共同发掘“亚洲价值”对全球议题的独特回应。

《文明》杂志社社长娄晓琪在研讨中围绕中国文明观展开阐述,指出文明具有交流、包容与共生的本质,中国秉持“和而不同”“美美与共”的理念,不断推动构建人类命运共同体。

娄晓琪介绍中国借助联合国教科文组织等平台,倡导文明互鉴,提出“文明因交流而多彩”的主张,已获得国际关注与认可。

娄晓琪还分享了“文明长卷”“奥林匹克文化广场”等具体项目,强调中国文明实践正由“本土探索”走向“全球贡献”。

娄晓琪鼓励亚洲国家深化合作,共同书写亚洲文明走向世界的崭新篇章。

活动进入自由讨论环节,东洋学园大学朱建荣客座教授在开场发言时指出,“历史终结”的说法早已不合时宜,如今人类正站在一个新的历史起点上。文明不应成为分隔彼此的界限,而应强调交流互鉴与相互尊重。中日在各自现代化进程中的合作经验,为全球文明对话提供了有益的启示和典范。

周恩来和平研究所所长王敏教授在发言中,回顾了中国近代革命思想在日本的传播,特别是三大革命思潮立宪君主制、共和制、社会主义道路均由留日学子推动,体现中日在西方文明冲击下的互动与合作。中国留学生将马克思主义等思想译介回国,促进中国革命理论发展。王敏强调,这种跨国文明试验是人类历史罕见的创新,为中日文明桥梁作用注入新动力。

针对当前错综复杂、对抗加剧的国际形势,主持人朱建荣请各位嘉宾畅谈己见,共同探讨如何从更高文明文化视角超越对立。

宫本雄二会长认为文明与文化自然流动,无需强制推广。中国文明对日本的影响是自然吸引而非威胁,强调亚洲应以“宽容”为核心构建文明共识,先从亚洲地区推动,再向全球推广国际主义。

陶德民教授补充指出,现代文明过度物质开发导致诸多问题,强调应反思贪婪与盲目扩张,回归节制与合理发展,推动全球文明对话。

小仓和夫教授呼吁中日应深刻理解彼此现代化精神与文化内涵,认为东方文化是共同遗产,应加强文化交流与理解,应对全球化背景下国家与企业关系新挑战。

娄晓琪社长强调中国文明源远流长,承载多民族、多时代价值,具备跨地域民族的普遍性。改革开放四十年来,中国积极吸纳世界优秀文明成果,形成文明互鉴格局,为全球文明发展贡献“中国方案”。

王敏教授强调中华文明“大同”理念是推动中日文明交流与合作的重要精神基础,期待双方携手探索文明对话新路径。

在研讨会的尾声,宫本雄二会长发表简短总结。他表示,《东西文明比较互鉴》在学理层面的分析,探寻出中西文明之源,为读者深刻认识中西文明之本源打开了一扇新的窗户,并直击当下中西误解的核心。全球危机下需“聚焦共同价值”,而本书证明文明差异非对立根源,恰是互鉴基础。

宫本雄二高度评价此次文明对话的现实意义,指出在当今世界面临深刻变局的背景下,中日学者以平等、坦诚的姿态展开思想交流,不仅是对历史的回顾,更为未来的文明共生开拓了道路。

宫本雄二特别感谢多元文化会馆为本次活动的顺利举办所付出的努力,表示希望今后能有更多类似的平台,为亚洲乃至世界的和平与理解持续贡献力量。

“东西文明对话学术研讨会”暨《东西文明比较互鉴》出版三周年纪念活动,由一般财团法人日本亚洲共同体文化协力机构与亚洲太平洋观光社共同主办,日本华侨华人联合总会、全日本华侨华人社团联合会、日本华人教授会议、周恩来和平研究所给予后援。

日本华侨华人联合总会会长陈隆进为研讨会发来贺电,对本次学术盛会表示热烈祝贺,肯定了东西文明对话在促进国际理解与合作中的重要作用。

《文明》杂志社社长娄晓琪向日本多元文化会馆赠送了《奥林匹克宣言——美丽的奥林匹克文化长卷》一书,以此作为中日文明交流与对话的纪念与见证。

(来源:亚洲太平洋观光社、多元文化会馆;发布:香港日报日本支局)